私の住む地域は、日本海に隣接し山もたくさんある自然豊かな地域です。

人口は都心に比べ少なく、高齢者が比較的多いため一般的に田舎と呼ばれる場所になります。

各地域の特色や環境、方言や人柄など県境一つで大きく変化するため、働く地域を知る事は大切ですよね。

今回は、田舎だからこそニーズの高い訪問看護の特徴を3つ紹介します!

目次

田舎にある訪問看護の特徴3選

日本では、後期高齢化社会が進んでいますね。

総務省の2022年の調査では、このように記されています。

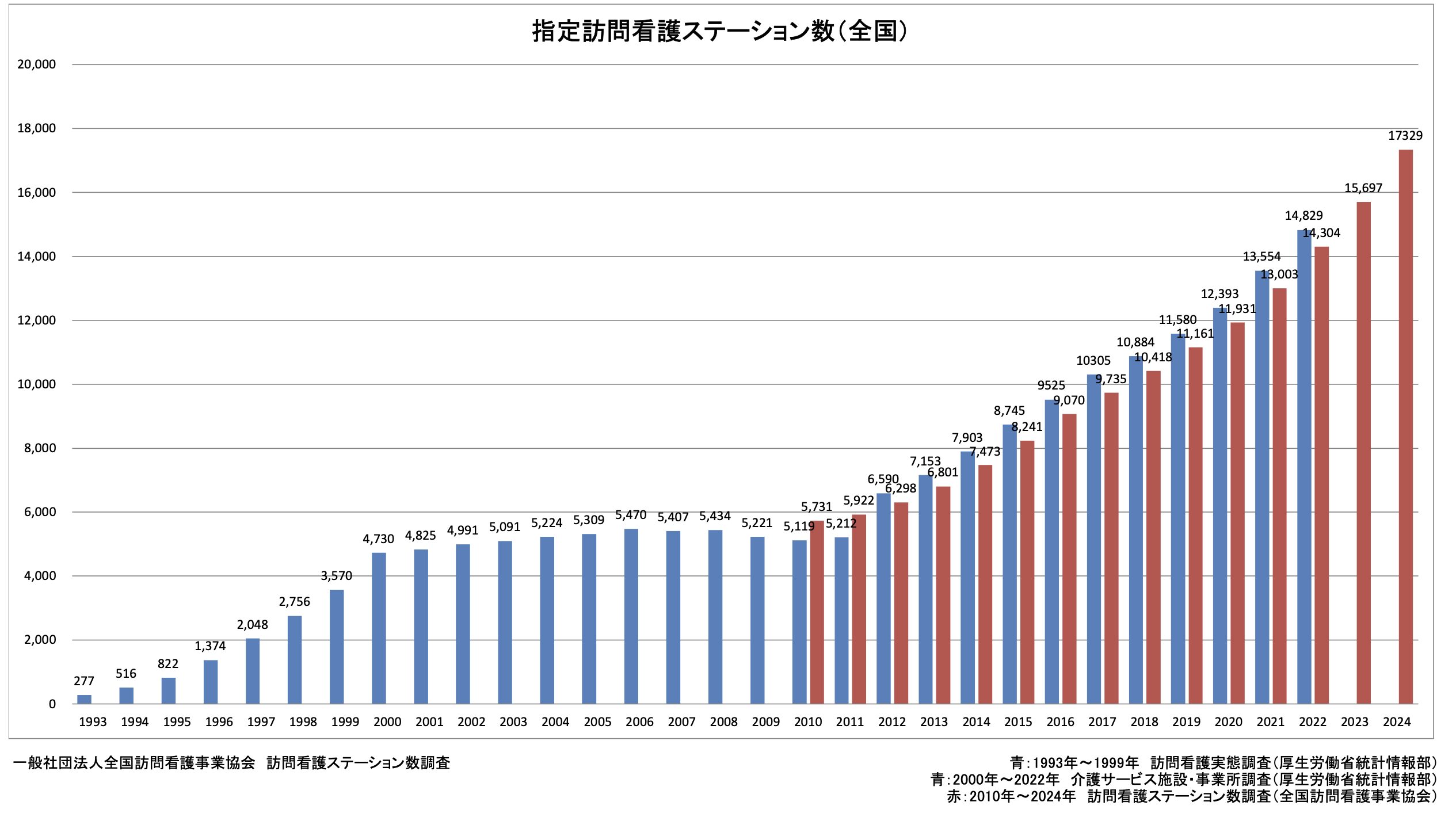

後期高齢化社会が進む中、在宅医療や地域包括ケアシステムによって、全国的に訪問看護の需要も高まっています。

そのため、全国的に訪問看護ステーション数も増加傾向が見受けられます。

都市部では、人口が多いためステーション数も多くなります。

しかし、地方になるとステーション数は少ないことがあり、範囲がとても広くなってしまうこともあります。

そんな田舎の訪問看護は、どんな特徴があるのでしょうか。

ここからは田舎にある訪問看護の特徴を3つ紹介します!

農作業を取り組んでいる利用者さんが多い

田舎の大きな特徴として、畑や田んぼなど農作業を行っている方が多い事です。

土地を保有している方が多く、居住スペース以外に田畑を所有している方がとても多いです。

私の住んでいる地域では、農作業をしている方が多いです。

地方によっては、海が近いと漁師、地方の観光地だと旅館経営など様々です。

私の住んでいる地域では、収穫した野菜を近所の方々に配ったり、家で調理して家族に食べてもらう事で満足感を得られるという声を多く聞きます。

だからこそ、関節疾患や脳血管疾患などを患いながらも畑作業を継続する利用者さんがいらっしゃいます。

医療職としては『身体に負担がかかる事は控えた方が…』『転倒や骨折する可能性が高まるな…』と思ってしまいますよね。

しかし、利用者さんの生きがいとして農作業等を可能な限り続けていけるよう、体調管理をはじめ、環境設定や動作指導を行う事も訪問看護の役割です。

野菜の育て方などを伺うと、表情もいきいきとして野菜作りの先生として教えてくださいます。

実際の訪問場面では、以下のような話を利用者さんから良く聞きます。

- 草取りの時に屈む事が大変。腰が痛くなる。

- 間引きや収穫の時に立ってやると膝が痛くなる。

- たくさん収穫した時に一気に野菜を運ぶ事ができない。

代償動作といって、本来の動作方法と異なり身体に負担をかけずに行う事のできる動作方法の指導する事もあります。

例えば、以下のような提案や指導を行います。

- 腰の痛い方には台に座りながら作業する方法の提案

- 荷物の運搬が行える歩行器の選定

- 家族の支援を受けながら継続する

利用者さんによっては、農作業の様子を確認させてもらうこともあります。

医療職側のイメージだけでは、農作業などわからないこともあると思います。

実際見てみると、解決できることもあるため、ぜひ見学等してみてください。

天候の悪化で訪問時間が変則的になる

都市部の方では自転車で移動する訪問看護ステーションもありますよね。

しかし、私の住む地域は訪問するエリアは基本的には車がないと移動できません。

理由は、住居同士の距離が遠いため車がないと移動に時間がかかってしまうためです。

また、ステーション周辺だけでなく数十キロ先の所から訪問依頼がくる事もあります。

訪問看護ステーションがない地域へは近隣のステーションが訪問に伺う事となっているからです。

そのため、田舎の移動時に車は必須となっています。

ここで、車移動時に注意すべき事をご紹介します。

それは天候の悪化です。

お住まいの地域によって、その土地ならではの特徴があります。

昔、田舎は天候の悪化で交通障害が頻繁に発生していましたが、近年、どこでも起こりうる事案となっていますね。

私の住んでいる地域は冬は積雪し、河川より地面が低いため台風や大雨の時に河川が決壊すると浸水する事もあります。

また、舗装されていない道路が多いため、冠水も多く酷い時は車内に浸水する事もあります。

実際に悪天候の時でも訪問に行きますが、利用者さんだけでなく自分の身を守る行動も大切です。

ここで活用されるのがハザードマップです。

災害発生を予測できる地域を把握できる地図になっています。

是非、一度は目を通しておくと良いでしょう。

そして、積雪時には道路の凍結によるスリップ事故や車のスタックなどで訪問に影響を及ぼす事もあります。

天気予報を確認し積雪予報があった際には、事前に以下の準備しています。

- タイヤをノーマルタイヤからスノータイヤに替える。

- 車内にスコップ(おすすめは鉄製)、スノーブラシ、充電ケーブルを常備する。

- 車が故障や事故などに巻き込まれた際の対処法のマニュアルなどを準備する。

- 道路状況や天気予報の情報サイトを確認する。

積雪時、平時より緊張感を持って運転を行うため、非常時パニックになる可能性があります。

冷静な判断が出来るようは準備をお忘れなく!

老老介護の世帯が多い

冒頭にも書かせて頂きましたが、私の住む地域は高齢者が多く、一軒家に高齢のご夫婦だけで生活されているケースが年々増えております。

下に記す図を見てください。

引用ページ:令和4年版高齢社会白書(全体版)-内閣府

65~74歳と75歳以上の被保険者について、それぞれ要支援、要介護の認定を受けた人の割合を見ると、75歳以上になると要介護の認定を受ける人の割合が大きく上昇しています。

そして、要介護者等と同居している主な介護者の年齢は、老老介護に該当するケースが相当数存在していることがわかります。

老老介護とは、高齢者の介護を高齢者が行うことです。

主に65歳以上の高齢の夫婦や親子、兄弟などのどちらかが介護者であり、もう一方が介護される側となるケースを指します。

要介護者のいる世帯は、「核家族世帯」が37.9%で最も多く、老老介護の深刻化が進んでいます。

実際に訪問に伺うと未婚のお子さんと同居されている利用者さんも増えており、配偶者さんやお子さんから、様々な声が聞かれます。

- 自分も年を重ね、体力的に介護が大変になってきた。

- 介護は大変だけど、他人の手を借りてまでは頼りたくない。

- 施設に入れるのはかわいそう。家で最期まで看てあげたい。

- 金銭的に大変だから、あまりサービスを使いたくない。

訪問看護は利用者さんへのサービスが主となっていますが、家族への介護指導や介護に対する話の傾聴も重要となります。

特に老老介護になると、利用者さんだけでなく介護者である家族の状態確認も重要となります。

家族が介護疲れ等で体調を崩されると、利用者さんも在宅での生活が困難となる可能性があります。

中には、ショートステイ利用や訪問介護などの様々なサービスに繋ぐこともあります。

訪問看護以外のサービスを導入するべきかを判断するのに、以下の項目を確認しましょう。

- 利用者さんや家族の表情や会話の様子(会話がしっかり行えるか、表情や会話に覇気があるか)

- 利用者さんや家族の衛生管理(異臭の有無、皮膚の確認、入浴ができているか)

- 家庭内の衛生環境(掃除や洗濯、ゴミの処理ができているか)

- 食事状況(食事や水分を摂取できているが、可能なら冷蔵庫内の確認)

- 外出状況の確認(買い物や受診など外部と接触する機会はあるか)

訪問している中で感じることは、介護者は1人で全てを抱え込んでしまう傾向があることです。

基本、毎週訪問に伺うため顔を合わせる機会は多いです。

『何か困った事があった時にすぐ相談できる人』とした立ち位置で支援できるといいですね。

いざという時にケアマネージャーさんや主治医に迅速に報告や相談をする事ができます。

そして、『いつもと何か違う。何か変だ。』という感覚は非常に重要です。

老老介護の方々を関わる際には十分アンテナを張って関わるようにしましょう。

まとめ

以上が田舎にある訪問看護ステーションのスタッフが感じる、田舎にある訪問看護の特徴3選でした。

もちろん、田舎の良い所はたくさんあります。

自然に囲まれ、地域の繋がりやその土地の伝統文化や資源を大切にする人々の温かさを感じる事ができます。

最近では、田舎への移住者が増加している地域もあります。

訪問看護のみならず、医療・介護・福祉の分野は全国どの地域でも人手不足です。

都心部ならではの良さももちろんありますが、田舎だからこそできる素晴らしい経験もたくさんあります。

機会があれば、是非田舎での訪問看護業務に挑戦してみてください。

参考:

参考:

引用ページ:総務省統計局 高齢者の人口