福祉用具は、利用者さんの日常生活の向上や介助量の軽減、生活範囲の拡大を図るために、非常に重要です。

訪問看護をしていると、福祉用具の提案や導入の検討をする場面があるかと思います。

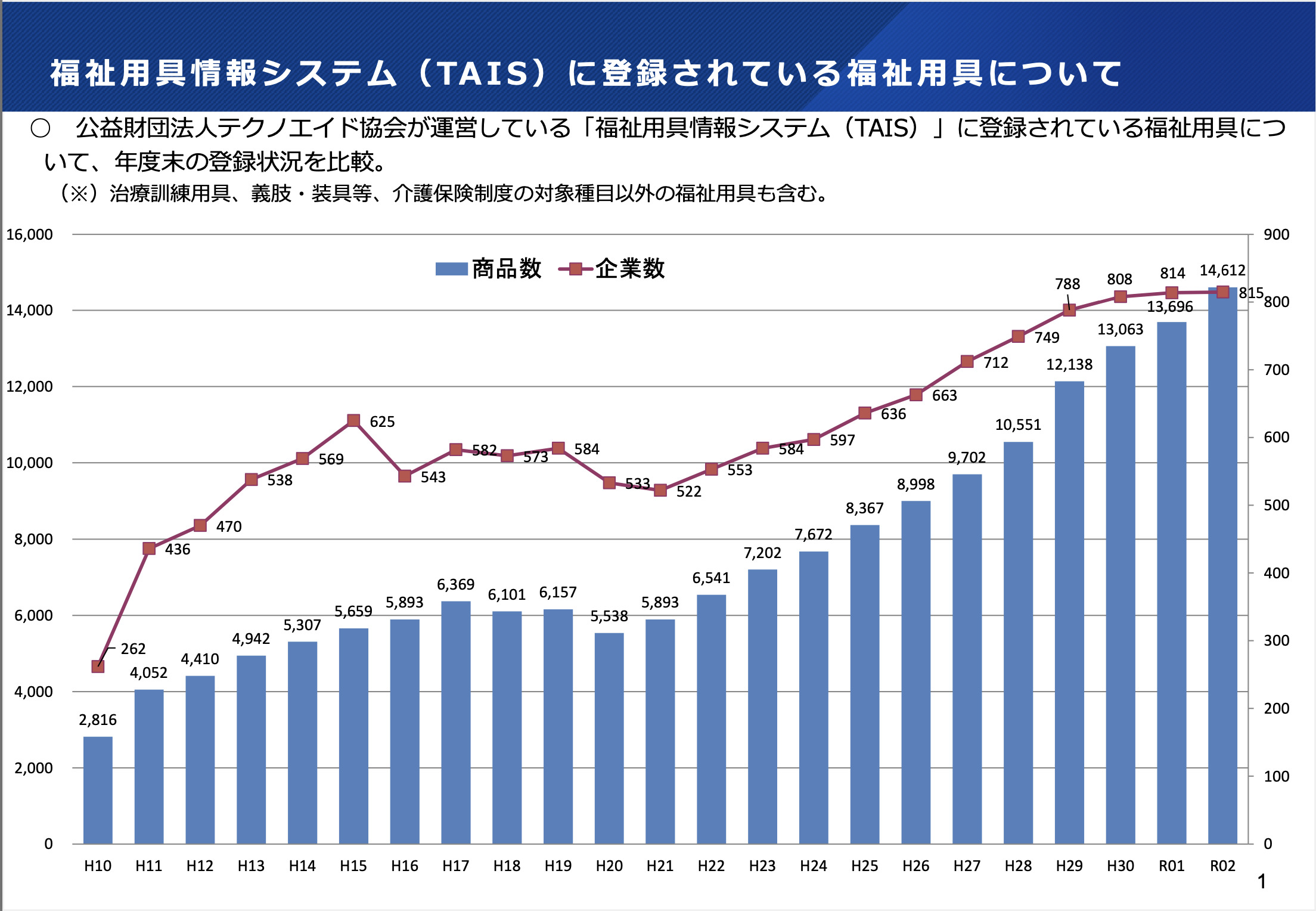

実際、福祉用具を利用する利用者さんは年々増加しています。

介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会参考資料1

福祉用具の提案や導入の際、福祉用具貸与・販売事業所の方と関わることがありますよね。

今回は、訪問看護師が福祉用具専門相談員と上手く関わる3つのコツを紹介します!

目次

福祉用具専門相談員とは

まずは、福祉用具専門相談員とはどのような職種かを押さえておきましょう!

福祉用具専門相談員とは、名前の通り、福祉用具の専門家です。

他の介護保険サービスの専門職と連携しながら、高齢者の自立した生活を、福祉用具でサポートをしています。

取り扱っている福祉用具の商品知識はもちろん、住宅環境に合った福祉用具選定の経験が豊富です。

福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。

福祉用具専門相談員と上手く関わる3つのコツ

ここからは、福祉用具専門相談員と上手く関わる3つのコツを紹介します!

利用者さんの情報を整理する

まずは、利用者さんの情報について整理をしておきましょう。

福祉用具専門相談員に利用者さんの情報を整理しておくべき項目を挙げます。

- 身体状況:動かしにくい身体の部位、痛みの有無、病気の状態など

- 日常生活動作:移動手段、日常生活動作の自立度、安全に行えているかなど

- 家屋の状況:設置済みの手すりの有無や使用頻度、動いていて危ないところなど

- 生活動線:利用者さんが実際動いている範囲や動線など

- 介助量や介護負担:介助をする時に負担になるようなところ、介助の負担の程度など

- 利用者さんや家族が困っていること:「廊下を歩くとき転倒しそうで怖い」など

- 利用者さん希望の福祉用具:杖を使いたい、手すりをつけたいなど

利用者さんの実際の生活場面をよく知っているのは、訪問看護師です。

利用者さんと関わっていく中で、どのような生活をしているのか、情報収集をして整理しておきましょう。

利用者さん自身が困っていることだけではなく、家族や介護者として困っていることも情報として必要です。

福祉用具を選ぶ前に、今一度、利用者さんの情報を整理しておきましょう。

福祉用具の選定を話し合う

利用者さんの情報を整理した上で、福祉用具専門相談員と一緒に福祉用具を選定していきます。

福祉用具を選定する時は、利用者さんの身体や生活の状況、介護の状況などあらゆる情報を汲み取って行います。

まず一番大事なことは、利用者さんの希望を福祉用具専門相談員に伝えます。

理由は、福祉用具を使用するのは、利用者さんだからです。

利用者さん目線の希望の福祉用具を、利用者さん本人から伝えることが望ましいですが、中には伝えられないこともありますね。

代理で訪問看護師が伝えることもあるかもしれません。

できるだけ事前に、どのような福祉用具を選ぶか、利用者さんまたは家族と話しておくとスムーズです。

そして、医療的な視点と介護をする訪問看護師の立場から、福祉用具が必要な場面やものを伝えましょう。

ただし、福祉用具の適した使用については、福祉用具専門相談員がよく知っていることが多いです。

訪問看護師が知っている利用者さんの身体や家屋、生活の状況と、福祉用具専門相談員が知っている福祉用具の知識を掛け合わせながら、選定していきましょう。

福祉用具を使用する場合のリスクについて共有する

福祉用具を使用していくにあたり、リスクも存在します。

誤った使用方法によってケガをしてしまうことや、大きな事故に繋がることもあります。

福祉用具を選定する際は、福祉用具専門相談員に、使用方法と合わせてリスクについて聞いておくと良いですね。

さらに、福祉用具のメンテナンスは、すべての物品で義務づけられていません。

利用者さんによっては、不具合に気付かずに使用を続けていることもあります。

そのため、訪問看護師が訪問する時に、以下の項目について気にしておくと、異常に早く気付くことができます。

- 正しい方法で福祉用具を使用できている

- 福祉用具の使用頻度や使い心地

- 福祉用具の使用でケガをしそうな場面、またはケガをしてしまった場面の有無

- ネジが外れているなどの異常がある、またはそのような訴えが直接利用者さんからある など

福祉用具について、異常や違和感、利用者さんから何か訴えがあった場合は、すぐにケアマネジャーまたは担当の福祉用具専門相談員に相談しましょう!

まとめ

福祉用具は、利用者さんのあらゆる情報を汲み取って選定していきます。

そのため、利用者さんの状態をよく知る訪問看護師の情報は、福祉用具を選定する上でとても重要となります。

福祉用具専門相談員と上手く関わるためには、利用者さんの情報を整理して、一緒に選定していくことが望ましいですね。

また選定だけでなく、福祉用具のリスクについて共有しておくことで、その後の連携も図りやすくなります。

福祉用具は、利用者さんの生活を豊かにする一因となります。

福祉用具専門相談員と上手く連携を図り、利用者さんの生活を支えていきましょう!

あるあるを-5つ紹介します!-1-485x273.jpg)