転倒が増えたり、活動量が低下したりと、リハビリを必要とする場面があると思います。

しかし、リハビリの必要性を感じても、訪問看護ステーションには、必ず理学療法士等がいるわけではありませんよね。

今回は、理学療法士の立場から、訪問看護師が知って得するリハビリのコツを、筋トレにスポットを当ててお伝えします!

- リハビリ職がいない訪問看護ステーションでリハビリについて相談できない

- 訪問看護師でもできる筋トレの指導って何?

- 訪問看護でできる筋トレの指導のコツを知りたい

こんな悩みを解決できる記事になっています。

目次

訪問看護で行うリハビリとは

訪問看護で行うリハビリは、病院や施設と大きく異なる点があります。

それは、リハビリを行う環境です。

病院や施設であれば、リハビリ室があり、平行棒やリハビリ用のベッド、リハビリに使う器具が揃っていますよね。

しかし、訪問看護で行うリハビリは、利用者さんの生活空間で行います。

そのため、筋トレに必要な器具が揃っていないことが多く、環境の調整や工夫が必要です。

訪問看護師が知って得するリハビリのコツ〜筋トレ編〜

では早速、訪問看護師が知って得するリハビリのコツを筋トレにスポットを当ててお伝えしていきます。

筋トレの有効性について知っておく

まず、高齢者の身体的特徴を捉えて、筋トレの有効性について知っておきましょう。

高齢者の場合、加齢に伴い、筋力低下が起こりやすくなります。

一般的に、30歳代から徐々に低下し始め、30歳代から80歳代までで約30〜50%低下するとされています。

特に、上肢に比べて下肢の方が筋力の低下率が高い傾向です。

下肢の筋力低下は、歩行能力に影響しやすく、転倒や活動量の低下につながりやすくなります。

転倒や活動量の低下は、より筋力低下を招いてしまい、要介護度が上がることもありますね。

ただ、高齢者だと筋トレしても、筋力は上がらないのでは?と思う方もいるかもしれません。

過去の研究では、高齢者に対する筋トレの効果について実証されているものが数多くあり、筋トレの有効性が説かれています。

- 90歳代の超高齢者を対象とした研究においても、筋横断面積が15%増大した。

- 高齢者に対する筋トレは、週に1回程度で現状維持、週に2回程度で筋量アップが期待される。

- 筋トレを続ける期間が半年に比べ1年程度と長くなれば、より効果が出る。

このことから、高齢者にとって筋トレは特に下肢の筋トレが重要であり、週に2回程度を長い期間続けることで、より効果が期待できます。

利用者さんについて知っておく

続いてのコツは、利用者さんについて知っておくことです。

我々理学療法士等のリハビリ職が、利用者さんに筋トレを指導する前には必ず評価をします。

看護師でいう、アセスメントですね。

何をみているかというと、利用者さんの身体機能や活動、社会参加に着目しています。

ただ筋トレをすれば良いというわけではなく、その人に合った筋トレを指導することが重要です。

例えば、両足で立っている時に支えがないと立てない状態で、片足立ちの練習は危険ですよね。

膝が痛いのに、膝をしっかり曲げてスクワットをするのは、痛みを増強させる可能性があります。

このように、利用者さんの状態を知らずに筋トレを指導することは、危険を伴います。

利用者さんの状態を知っておくことで、どのような筋トレを選択するかがみえやすくなります。

筋トレを指導する時のポイント

筋トレを指導する時のポイントは、以下になります。

- 筋トレを行う時の痛みや不快感

- 運動のきつさ

- 筋トレを行う時の転倒や転落のリスク

- 続けられる頻度と目標の期間の設定

ひとつずつ解説していきます。

筋トレを行う時の痛みや不快感

痛みがある状態での筋トレは、別の病気を生み出す危険性があります。

不快感があると、運動を続けられなくなってしまいやすいです。

そのため、筋トレを行う時、痛みや不快感がないかを確認しておきましょう。

運動のきつさ

利用者さんにとって、あまりにきつい運動を指導すると続けられません。

利用者さんに合ったきつさで、筋トレを指導する必要があります。

そこで重要なのが、運動強度です。

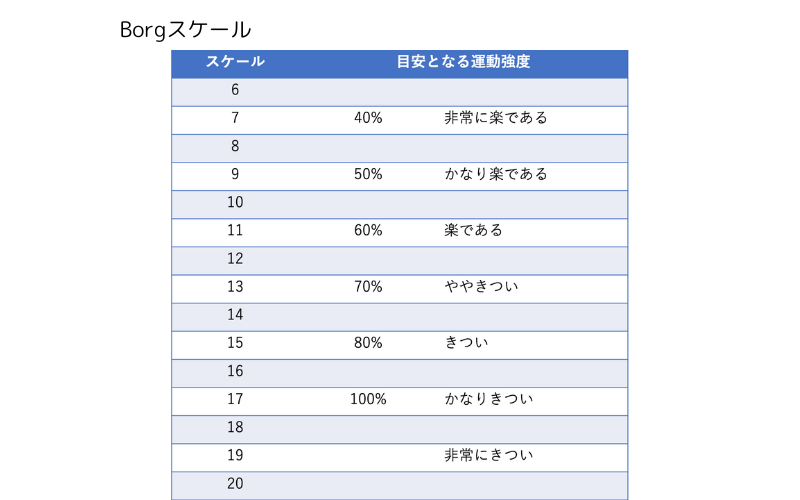

リハビリ職でよく使うのが、主観的運動強度(Borgスケール)を用いて運動強度を評価するツールです。

おすすめは、Borgスケールの11から13程度の運動です。

ただし、11未満の低負荷でも、筋トレを行う期間が長くなれば、効果は得られます。

利用者さんに合った運動強度の設定が必要ですね。

運動強度は、筋トレの回数や頻度、負荷量によって調整できます。

筋トレを行うときの転倒や転落のリスク

筋トレ中に、転倒や転落をしてしまうと、新たな障害が出てしまいます。

転倒や転落のリスクがない状態で筋トレをする環境を作るというのも重要です。

例:手すりがあるところで行う、椅子に深く腰掛けてから行うなど

続けられる頻度と目標の設定

週に1回で現状維持、2回で筋量を上げることができ、長く続けると効果が出ると上記で述べました。

しかし、1年間続けるとなると、そう簡単にはできません。

利用者さんの状態に合わせて、無理なく続けられる頻度と目標が望ましいです。

週に1回程度から始めて、徐々に週2回へ増やすなどの頻度に関しての工夫も良いですね。

また、簡単な運動から始めて徐々に負荷を上げていくと、達成感が出てきて筋トレを続けやすくなります。

筋トレを行うのは、利用者さんです。

利用者さんに、筋トレをしたい、続けたいと思えるような意識を持ってもらうことも重要です。

在宅高齢者向け!筋トレ指導の具体例

では、具体的な筋トレの方法をご紹介します。

利用者さんの自宅で行うものなので、基本的には自宅にある物や道具を使えると良いですね。

一つの筋トレで、様々な運動強度で行えるので、安全性を踏まえて参考にしてみてください。

椅子からの立ち上がり運動

運動強度の調整の例:

- 座面の高さ

- 上肢の支え

- 回数

- セット数

かかと上げ運動

運動強度の調整の例:

- 姿勢(立位または座位)

- かかとを上げて静止

- 上肢の支え

- 回数

- セット数

膝を伸ばす運動

運動強度の調整:

- 重さ(自重、チューブや重錘の使用)

- 回数

- セット数

- スロートレーニング(できる限りゆっくり行う)

もも上げ運動

運動強度の調整:

- 重さ(自重、チューブや重錘の使用)

- 回数

- セット数

- スロートレーニング(できる限りゆっくり行う)

筋トレを指導する時のコツを知っておこう

今回は、訪問看護師が知って得する筋トレのコツをご紹介しました!

加齢により徐々に筋力が低下していきますが、筋トレをすることによってある程度防ぐことができます。

筋トレは、頻度や期間、運動強度が重要であり、尚且つ安全性を保った上で指導することが求められます。

今回ご紹介した筋トレ指導のコツを参考にしていただけると幸いです!

訪問看護をしていると、最近利用者さんの筋力が落ちてきたと感じることはありませんか?